Tal como lo comentaba en un artículo dedicado al cedro del Atlas, la última glaciación fue letal para muchas especies de plantas y de animales que poblaban el continente europeo. Al efecto de esa última y durísima glaciación se unió, durante los últimos milenios, el impacto del hombre, que aniquiló a muchas especies que vieron truncadas su expansión post-glacial, impidiendo que se repita el mismo esquema que prevaleció en los últimos períodos interglaciares, durante los que una fauna diversa llegó a colonizar el continente europeo. De no haber sido por el hombre, tal vez hubiese hoy en Europa leones y leopardos (estaban presentes en Grecia en la Antigüedad), que se dedicarían probablemente a cazar uros, bisontes y caballos…

Al evocar las faunas prehistóricas de nuestro continente, a todos nos vienen en mente las pinturas rupestres de mamuts y de rinocerontes, de bisontes y de caballos, de toda una megafauna espectacular que nuestros antepasados cazaban y que muchos quisiéramos volver a ver desempeñar un papel de primer plano en los ecosistemas de nuestro continente, tan uniformes y tan pobres comparados con los de otras regiones templadas. Al hacerlo generalmente nos olvidamos de una especie que, sin embargo, aún vive muy cerca de nosotros y que es a veces noticia por el tráfico al que es sometida. Una especie típicamente mediterránea que fue introducida en el Peñón de Gibraltar hace siglos y que se ha convertido en todo un símbolo de aquél pedacito de tierra ibérico tan genuinamente británico. En efecto, me refiero al famoso macaco de Gibraltar (Macaca sylvanus), una especie que hoy en día tan solo vive naturalmente en las zonas boscosas del Magreb.

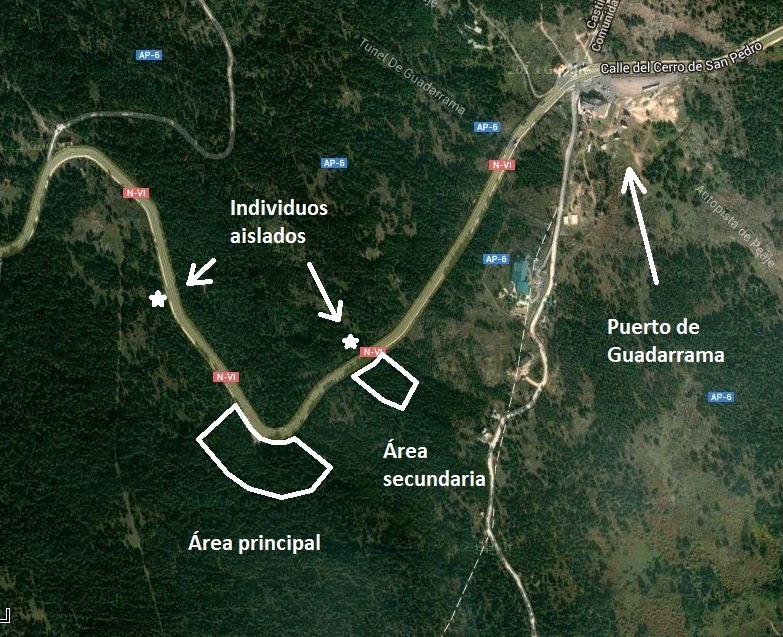

Le pasa a ese macaco algo muy parecido que al cedro del Atlas, en cuyos bosques viven sus mejores poblaciones: su área de repartición actual es residual, habiendo tenido antes de la última glaciación un área de repartición mucho más extensa. Tal como lo demuestra el mapa que copio a continuación, esa especie ocupaba en el Pleistoceno un área de repartición típicamente mediterránea, extendiéndose hacia el norte hasta Alemania e Inglaterra.

El macaco de Gibraltar es una especie fundamentalmente vegetariana, alimentándose en el norte de África de una multitud de especies de plantas diferentes. Se alimentan sobre todo de hojas, de semillas y de frutos, pero su dieta también incluye raíces, bulbos, yemas, caracoles, insectos, etc. Si bien las poblaciones más importantes de macacos están actualmente asentadas en los bosques de cedros del Atlas, también viven en bosques de Quercus decíduos y perennifolios y en zonas rocosas herborizadas. Todos los ecosistemas en los que viven están sometidos a un clima de tipo mediterráneo. La actual "preferencia" del macaco por los bosques de cedro parece más bien circunstancial, fruto de una menor disponibilidad de hábitats en otros tipos de bosques.

Sabiendo que esta especie sufre graves peligros en el Norte de África, no parecería descabellado imaginar el asentamiento de pequeñas poblaciones en la Península Ibérica, cuyos ecosistemas presentan grandes similitudes con los de las zonas en las que están asentadas las poblaciones de macacos del norte de África. Existen varios parques en Europa en los que esos macacos viven prácticamente en estado silvestre y esas experiencias demuestran claramente que esa especie podría ser una de las más firmes candidatas a ser "reintroducida" en nuestros ecosistemas.

La Forêt des Singes – Rocamadour (Francia) - http://www.la-foret-des-singes.com/

La Montagne des Singes – Kintzheim (Francia) - http://www.montagnedessinges.com/

Affenberg Salem – Salem (Alemania) – http://www.affenberg-salem.de/en/