Inflorescencias masculinas de Salix alba, Gartenschaupark Hockenheim. / Auto: AnRo0002 / Licencia: Dominio Público

Con cerca de 450–520 especies, principalmente distribuidas por el Hemisferio Norte, el género Salix es uno de los más diversos de nuestra flora. Tal como se puede ver en el mapa de distribución más adelante, es casi subcosmopolita, faltando únicamente en Oceanía. Llama mucho la atención su presencia en prácticamente todos los grandes biomas de la tierra, desde las selvas tropicales hasta la tundra.

Mapa de distribución del género Salix. Wu et al., 2015. Licencia: CC-BY 4.0.

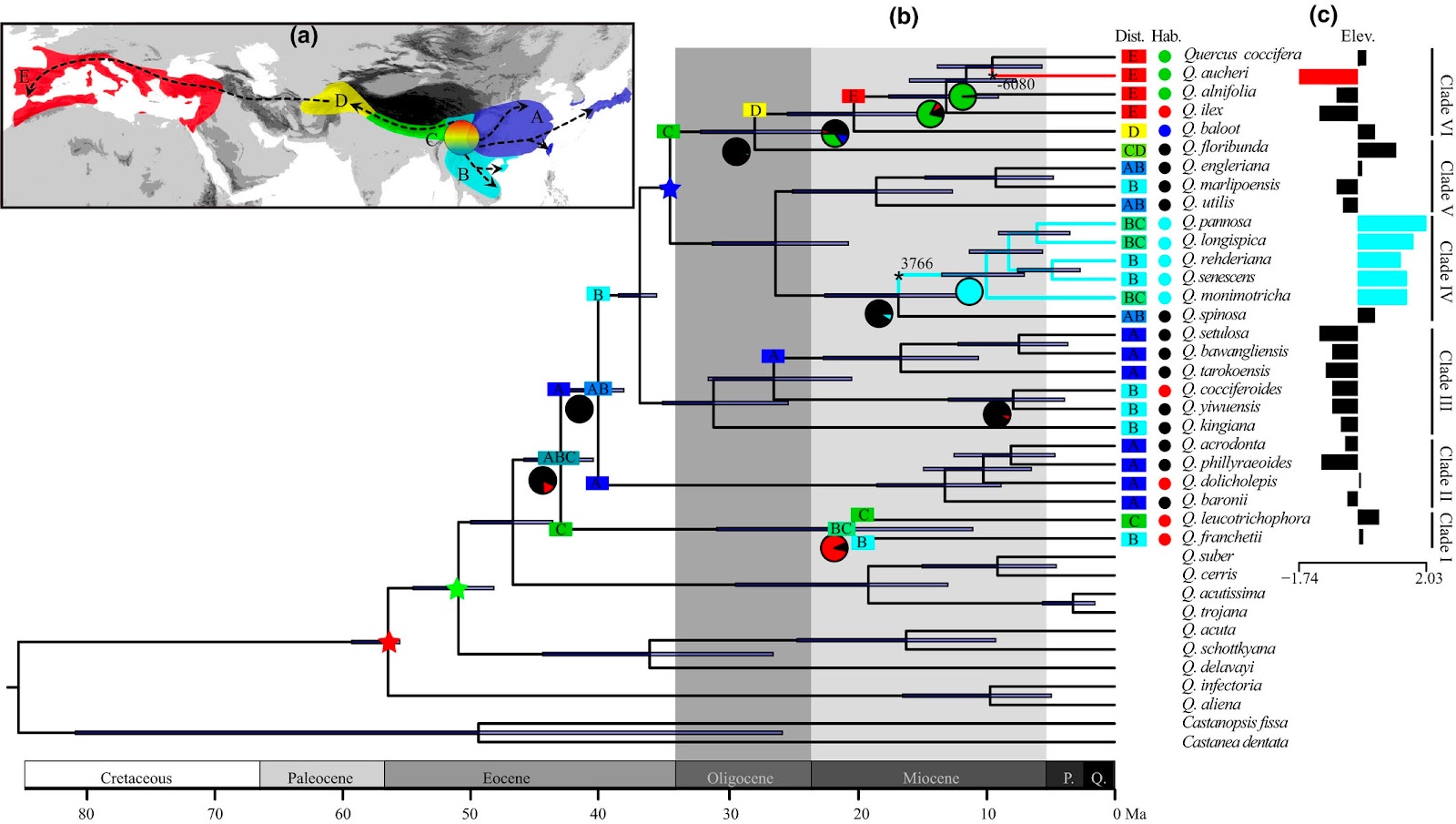

La taxonomía y la sistemática de este género es complicada y los caracteres morfológicos tradicionalmente utilizados para subdividirlo en subgéneros (morfología de las yemas y número de estambres) no han demostrado ser plenamente fiables para la clasificación. Los estudios filogenéticos llevados a cabo hasta la fecha ponen de manifiesto la existencia de distintos clados que no se corresponden con los subgéneros clásicamente reconocidos (ver árbol filogenético a continuación). El análisis se complica mucho, además, al estar fuertemente determinada la historia evolutiva de los sauces por la hibridación y la poliploidización, pudiendo pertenecer las especies involucradas en la génesis de los híbridos a clados diferentes.

El estudio más reciente llevado a cabo sobre este género (Gulyaev et al., 2022) parece indicar que existe dentro del género Salix dos grupos claramente definidos: Vetrix y Salix. El primer grupo comprende cuatro subclados:

especies endémicas asiáticas (C1);

especies euroasiáticas y norteamericanas (C2);

dos especies de la secc. Longifoliae (C3)

Salix triandra (C4).

El grupo Salix se vuelve sin embargo parafilético al incluir en el análisis las especies principalmente poliploides (C5), e incluye un grupo con especies principalmente del subg. Protitae (C6).

Árbol filogenético del género Salix. Gulyaev S. et al. (2022).

Los primeros fósiles del género Salix datan de principios del Eoceno (Collinson, 1992). Se trata fundamentalmente de hojas. El género aparece por primera vez en Europa en el Oligoceno medio y ya ocupaba entonces hábitats ribereños.

Distribución del género Salix en Europa durante el Neógeno y el Cuaternario.

Tuvo en el Neógeno una amplísima distribución por todo el continente europeo, mostrando ya una gran diversidad de formas. Parece sin embargo que la actual diversidad que muestra en el continente europeo (33 especies) debe mucho a las glaciaciones del Cuaternario, que han favorecido en este género los fenómenos de hibridación al aislar poblaciones durante las glaciaciones y ponerlas luego en contacto durante los periodos interglaciares (Wagner et al., 2021).

|

|

Salix |

Familia: Salicaceae |

Orden: Malpighiales |

|

|

Árboles, arbustos o matas. Ramas generalmente flexibles. Yemas invernantes cubiertas por un catafilo formado por la concrescencia de dos profilos. Hojas alternas, raramente opuestas, poco pecioladas, suborbiculares, elípticas, transovado-oblongas, lanceoladas o lineares, dentadas, serradas o enteras, con estípulas desarrolladas o reducidas a glándulas. Amentos erectos, sésiles o sobre un pedúnculo folioso (provisto de brácteas foliáceas), precoces, coetáneos o tardíos; brácteas floríferas pequeñas, indivisas o apenas emarginadas, por lo general persistentes, en algunas especies caducas, concoloras o descoloras. Flores con disco nectarífero por lo común reducido a una o dos glándulas, rara vez ciatiforme; las masculinas, con dos estambres –rara vez tres o más-, de filamentos filiformes, libres, pocas veces parcial o totalmente unidos, y anteras normalmente amarillas, en menos casos purpúreas; las femeninas, con pistilo sésil o pedicelado. Cápsula glabra o indumentada. Semillas 4-8.

Blanco P. / in: Castroviejo & al. (eds.), Flora iberica vol. 3 / http://www.floraiberica.org / Licencia: Creative Commons |

|

|

El calentamiento global podría poner en peligro las poblaciones de sauces que viven en los principales relieves del continente, cuya área de distribución podría menguar considerablemente. Las especies enanas boreo-alpinas que viven a gran altitud son posiblemente las más amenazadas por el cambio climático.

Los sauces enanos que crecen en algunas montañas europeas deberían verse seriamente afectados por el cambio climático. En la fotografía: Salix herbacea con frutos cerca de Wildgrat (Austria) a 2490 m. / Fotografía: El Grafo / Licencia: CC BY-SA 3.0

Especies exóticas termófilas del mismo género podrían, en cambio, hacer su aparición en el futuro. Ya se cultiva extensamente en toda Europa el sauce llorón (Salix babylonica), originario de Asia y hay citas de varias especies norteamericanas naturalizadas en distintos países de Europa (S. eriocephala, S. melanopsis). Sin embargo, paradójicamente, son las especies europeas y sus múltiples híbridos las que se han convertido en un importante problema en otros continentes, en los que se han convertido en serios competidores de la flora nativa.

FGulyaev S. et al. (2002) / The phylogeny of Salix revealed by whole genome re-sequencing suggests different sex-determination systems in major groups of the genus / Annals of Botany, Vol. 129, pp. 485–498

Wu et al. (2015) / Phylogeny of Salix subgenus Salix s.l. (Salicaceae): delimitation, biogeography, and reticulate evolution / BMC Evolutionary Biology, Vol. 15. http://www.biomedcentral.com/1471-2148/15/1/

Collinson M.E. (1992) / The early fossil history of Salicaceae: a brief review (abstract) / Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section B: Biological Sciences , Volume 98: Willow , 1992 , pp. 155 - 167