Desde que me enteré de la intención de Francis Hallé de reconstituir un bosque de llanura primario en algún lugar de Europa occidental, no he parado de pensar en los múltiples obstáculos y dificultades a los que un tal proyecto va a tener que enfrentarse. La idea, en sí, es sencillísima: dejar que una superficie cuidadosamente escogida evolucione libremente sin ningún tipo de intervención hasta que en ese lugar vuelva a formarse un bosque primario. El proyecto está planeado para durar siglos, que son los que la naturaleza necesita para reconstituir un bosque primario. Es evidente que la naturaleza no tiene prisa y a poco que la dejemos trabajar, sabemos que tarde o temprano logrará alcanzar ese grado de madurez que muy pocos bosques de Europa tienen en la actualidad. Puede que existan pequeños bosques que casi se podrían calificar de primarios, pero sus dimensiones reducidas hacen que suela faltar gran parte de la fauna asociada a ese tipo de bosques y que sufran muchos impactos indirectos desde las áreas adyacentes. Se suele considerar al bosque de Bialowieza (Polonia) como el último gran bosque primario de Europa y me parece que ese ejemplo nos sirve perfectamente para examinar algunos de los peligros que acechan ese proyecto de bosque primario en los años y siglos venideros.

En las zonas templadas, la gran acumulación de madera muerta en el sotobosque es una de la principales carcterísticas de los bosques primarios, como aún es el caso en el bosque de Bialowieza.

La falta de sensibilidad ecológica de muchos gobiernos es, creo yo, el primer peligro al que se enfrenta un tal proyecto. Los recientes acontecimientos ocurridos en Europa Oriental lo ilustran perfectamente. El bosque de Bialowieza, en la frontera de Polonia y de Bielorusia, debería ser considerado por todos casi como un espacio sagrado en el que el hombre no debería de intervenir de ninguna manera. Pero eso no impidió que el gobierno polaco autorizara hace unos años la explotación maderera en las zonas periféricas del parque (teóricamente protegidas), argumentando que lo hacía para contener los daños causados por una plaga de escarabajos y para luchar contra el riesgo de incendios forestales. Bien es cierto que tras los veranos de 2018 y de 2019 muchos bosques de Europa Central se vieron diezmados y se sacó con mayor urgencia toda la madera que se pudo al mercado. Pero actuar con la misma urgencia y el mismo afán de ganar dinero en una zona protegida como es Bialowieza demuestra que el gobierno polaco sigue considerando que esos bosques son un bien económico al que no está dispuesto a renunciar de ninguna manera. Dejar que esa madera se pudra y sea devuelta al suelo del bosque es algo inimaginable para aquellas personas que consideran que somos los amos de la naturaleza (con el beneplácito de Dios) y que podemos/debemos explotar absolutamente todo lo que se pueda. Se trata del mismo tipo de razonamiento que aplica Jair Bolsonaro en Brasil, donde esa falta de verguënza a la hora de diezmar la naturaleza virgen se intenta camuflar agitando la bandera del más rancio nacionalismo que se pueda imaginar (la Amazonia es nuestra y aquí mandamos nosotros).

La explotación del bosque de Bialowieza se ha parado momentáneamente gracias a la fuerte resitencia ciudadana que se han encontrado el gobierno polaco.

A ese primer golpe del gobierno polaco se añadió luego la decisión de Bielorusia, marca occidental del soñado imperio ruso de Putin, de traer refugiados sirios desde Siria (en avión) y de agolparlos en muy malas condiciones en la frontera polaca para presionar a la Unión Europea. Visto con la perspectiva del tiempo, uno se pregunta si esa decisión no era ya parte de un plan diseñado por el señor Putin para tensar las relaciones entre Rusia y la Comunidad Europea en las vísiperas de una guerra que seguramente llevaba meses o años urdiéndose. La presencia de miles de refugiados en una zona que es teóricamente un parque nacional o regional estictamente protegido tiene y tendrá en el futuro un impacto considerable sobre la fauna, ahora mucho más estresada por la presencia de hordas de personas necesitadas. Para los lobos, sobre todo, esta presencia reforzada del hombre es un gravísimo problema. La construcción de una valla metálica infranqueable por las personas y por la fauna que atraviesa todo el parque a lo largo de la frontera impide completamente los movimientos de la gran fauna, teniendo eso consecuencias imprevisibles a largo plazo. Va, en cualquier caso, completamente en contra de la idea de un espacio natural libre de la impronta del hombre. De hecho, sería algo suficientemente grave como para que la UNESCO se plantee retirar a Bielowieza el status de reserva de la biosfera que aún tiene.

La construcción de una enorme verja fronteriza entre Polonia y Bielorusia tendrá un impacto considerable sobre la reserva al abrir una enorme zanja de terreno y al impedir el paso de la fauna. / Fotografía: Environmental Justice Atlas

Para acabar con esta triste lista de peligros y de impactos, no nos olvidemos tampoco de los terribles efectos que puede tener una guerra sobre un bosque, primario o no. De los bosques del E de Francia en los que se desarrollaron algunas de las batallas más terribles de la primera guerra mundial no quedó absolutamente nada (ver fotografía a continuación). Y no vayáis a pensar que las cosas mejoraron mucho más adelante. Nadie ha olvidado las infaustas consecuencias del agente naranja y del napalm vertidos en cantidades industriales por Estados Unidos sobre los bosques de Vietnam y sus habitantes. Unos bosques, sea dicho de paso, de una extraordinaria biodiversidad, en uno de los grandes refugios de la última glaciación y en el que cada año se descubren nuevas especies. Nunca sabremos, lamentablemente, cuantas especies desaparecieron en aquellos crueles bombardeos. Si el hombre ya es un peligro para la naturaleza en tiempos normales, al creerse muchas personas con derecho de vida o de muerte sobre cualquier ser vivo, la cosa no suele mejorar cuando porta uniforme y se ve obligado a dejar de pensar por sí mismo...

Estos peligros pueden parecer poco probables en un proyecto como el que plantea Francis Hallé, pero no hemos de olvidar que en 8 siglos, lamentablemente, puede pasar de todo... El simple hecho de que cosas como éstas estén ocurriendo en el último gran bosque primario de Europa nos debería poner sobre aviso y no deberíamos confiar demasiado en lo que pueda ocurrir en el futuro. Está claro que cuanto más integrada y unida esté políticamente Europa (e incluyo a Rusia en mi deseo de que Europa hable de una sola voz), menos probabilidades habrá de que tales aberraciones vuelvan a reproducirse en el futuro. Suficientes dificultades hay ya a escala local como para tener que preocuparse por cuestiones geoestratégicas...

De las numerosas incertidumbres que rodean aún este proyecto, quisiera yo resaltar dos temas de los que no se ha hablado mucho y que van de la mano: el cambio climático y sus efectos y la llegada de especies exóticas. Leyendo la descripción del proyecto tal como la expone Francis Hallé en su manifiesto, da la sensación de que el equipo encabezado por el botánico francés aún piensa que la especies actuales son lo suficientemente resilientes, gracias a la multitud de genomas que porta cada árbol, para dar cuenta del cambio climático. Sin embargo, me temo que ese optimismo no cuadra demasiado con las previsiones de los climatólogos, que nos dicen que la subida de las temperaturas podría ser casi tan importante como la que nos sacó de la última glaciación. Ante cambios tan drásticos en el pasado, las especies arbóreas no se adpataron, sino que migraron hasta encontrar lugares mejor adaptados.

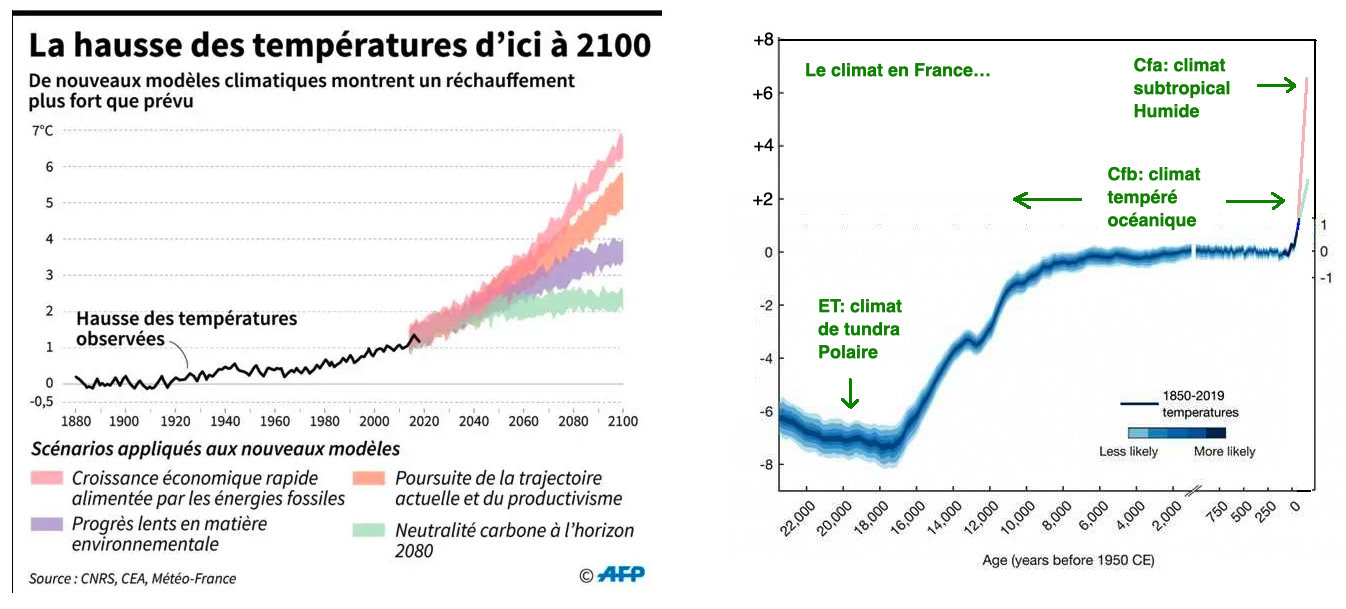

A la ¡zquierda: escenarios de evolución de la temperatura media globan dependiendo del nivel de consumo de hidrocarburos que tendremos. A la derecha evolución de la temperatura media global desde la última glaciación.

En cuanto a las especies exóticas, defendiendo este proyecto una estricta no intervención del hombre en el espacio considerado, no deberían éstas ser objeto de ningua campaña de erradicación previa. Eso sugiere, en todo caso, la descripción de la sucesión de especies que imagina Francis Hallé a largo plazo hasta alcanzar el bosque primario su plena madurez a partir de un suelo "desnudo":

1) vegetación herbácea seguida de pequeñas plantas leñosas como zarzas, saúcos y árboles mariposa (Buddleja)

2) árboles pioneros -pinos, abedules, álamos, falsas acacias y ailantos- que formarán un primer bosque secundario.

3) árboles post-pioneros, fresno, arce y olmo, que tardarán en crecer y formar un segundo bosque secundario

4) llegada de los árboles del bosque primario, tejo, haya y roble, que crecerán hasta alcanzar su tamaño máximo, cerrando la canopea.

Especies como la falsa acacia y el ailanto desempeñan en este planteamiento su papel como especies colonizadoras. El factor tiempo, completamente ignorado en todos los estudios sobre especies invasoras, se tiene por fin en cuenta gracias a que el proyecto se concibe a largo plazo. Efectivamente, la falsa acacia y el ailanto pueden "proliferar" en un momento dado, pero esto es sólo temporal y estos árboles acabarán dando paso a especies más exigentes una vez que hayan cumplido su función.

Si los pronósticos más pesimistas se llegan a cumplir y que finalmente las temperaturas suben lo suficiente para que un clima subtropical húmedo prevalezca en buena parte de Europa central, tengo mis dudas de que se pueda aplicar de forma tan estricta el principio de no intervención, al tener probablemente que recurrir muchos países europeos a la migración asistida para que poco a poco vayan instalándose en nuestros bosques especies mejor adaptadas al clima que será el de finales de este siglo (tipo "Cfa" de la clasificación climática de Köppen).

¿Es pues una utopía este proyecto? Lo es, creo yo, en cuanto a la dificultad de que en 8 siglos nadie tenga la tentación de "rentabilizar" los esfuerzos de la naturaleza. Pero marca definitivamente un antes y un después al despertar el entusiasmo de mucha gente. Así que ojalá sea posible llevarlo a cabo, aunque me parece a mí que la frontera franco alemana tiene todas las de llevarse el gato al agua. Eso sí, nadie ha prohibido copiar el ejemplo y yo sigo empeñado en crear algún día un pequeño bosque pliocénico, a una escala mucho más reducida, eso sí, con la intención de despertar el interés por esas especie que yo califico de "paleoautóctonas" y que algún día necesitaremos. El futuro dirá...

En las zonas templadas, la gran acumulación de madera muerta en el sotobosque es una de la principales carcterísticas de los bosques primarios, como aún es el caso en el bosque de Bialowieza.

La falta de sensibilidad ecológica de muchos gobiernos es, creo yo, el primer peligro al que se enfrenta un tal proyecto. Los recientes acontecimientos ocurridos en Europa Oriental lo ilustran perfectamente. El bosque de Bialowieza, en la frontera de Polonia y de Bielorusia, debería ser considerado por todos casi como un espacio sagrado en el que el hombre no debería de intervenir de ninguna manera. Pero eso no impidió que el gobierno polaco autorizara hace unos años la explotación maderera en las zonas periféricas del parque (teóricamente protegidas), argumentando que lo hacía para contener los daños causados por una plaga de escarabajos y para luchar contra el riesgo de incendios forestales. Bien es cierto que tras los veranos de 2018 y de 2019 muchos bosques de Europa Central se vieron diezmados y se sacó con mayor urgencia toda la madera que se pudo al mercado. Pero actuar con la misma urgencia y el mismo afán de ganar dinero en una zona protegida como es Bialowieza demuestra que el gobierno polaco sigue considerando que esos bosques son un bien económico al que no está dispuesto a renunciar de ninguna manera. Dejar que esa madera se pudra y sea devuelta al suelo del bosque es algo inimaginable para aquellas personas que consideran que somos los amos de la naturaleza (con el beneplácito de Dios) y que podemos/debemos explotar absolutamente todo lo que se pueda. Se trata del mismo tipo de razonamiento que aplica Jair Bolsonaro en Brasil, donde esa falta de verguënza a la hora de diezmar la naturaleza virgen se intenta camuflar agitando la bandera del más rancio nacionalismo que se pueda imaginar (la Amazonia es nuestra y aquí mandamos nosotros).

La explotación del bosque de Bialowieza se ha parado momentáneamente gracias a la fuerte resitencia ciudadana que se han encontrado el gobierno polaco.

A ese primer golpe del gobierno polaco se añadió luego la decisión de Bielorusia, marca occidental del soñado imperio ruso de Putin, de traer refugiados sirios desde Siria (en avión) y de agolparlos en muy malas condiciones en la frontera polaca para presionar a la Unión Europea. Visto con la perspectiva del tiempo, uno se pregunta si esa decisión no era ya parte de un plan diseñado por el señor Putin para tensar las relaciones entre Rusia y la Comunidad Europea en las vísiperas de una guerra que seguramente llevaba meses o años urdiéndose. La presencia de miles de refugiados en una zona que es teóricamente un parque nacional o regional estictamente protegido tiene y tendrá en el futuro un impacto considerable sobre la fauna, ahora mucho más estresada por la presencia de hordas de personas necesitadas. Para los lobos, sobre todo, esta presencia reforzada del hombre es un gravísimo problema. La construcción de una valla metálica infranqueable por las personas y por la fauna que atraviesa todo el parque a lo largo de la frontera impide completamente los movimientos de la gran fauna, teniendo eso consecuencias imprevisibles a largo plazo. Va, en cualquier caso, completamente en contra de la idea de un espacio natural libre de la impronta del hombre. De hecho, sería algo suficientemente grave como para que la UNESCO se plantee retirar a Bielowieza el status de reserva de la biosfera que aún tiene.

La construcción de una enorme verja fronteriza entre Polonia y Bielorusia tendrá un impacto considerable sobre la reserva al abrir una enorme zanja de terreno y al impedir el paso de la fauna. / Fotografía: Environmental Justice Atlas

Para acabar con esta triste lista de peligros y de impactos, no nos olvidemos tampoco de los terribles efectos que puede tener una guerra sobre un bosque, primario o no. De los bosques del E de Francia en los que se desarrollaron algunas de las batallas más terribles de la primera guerra mundial no quedó absolutamente nada (ver fotografía a continuación). Y no vayáis a pensar que las cosas mejoraron mucho más adelante. Nadie ha olvidado las infaustas consecuencias del agente naranja y del napalm vertidos en cantidades industriales por Estados Unidos sobre los bosques de Vietnam y sus habitantes. Unos bosques, sea dicho de paso, de una extraordinaria biodiversidad, en uno de los grandes refugios de la última glaciación y en el que cada año se descubren nuevas especies. Nunca sabremos, lamentablemente, cuantas especies desaparecieron en aquellos crueles bombardeos. Si el hombre ya es un peligro para la naturaleza en tiempos normales, al creerse muchas personas con derecho de vida o de muerte sobre cualquier ser vivo, la cosa no suele mejorar cuando porta uniforme y se ve obligado a dejar de pensar por sí mismo...

Estos peligros pueden parecer poco probables en un proyecto como el que plantea Francis Hallé, pero no hemos de olvidar que en 8 siglos, lamentablemente, puede pasar de todo... El simple hecho de que cosas como éstas estén ocurriendo en el último gran bosque primario de Europa nos debería poner sobre aviso y no deberíamos confiar demasiado en lo que pueda ocurrir en el futuro. Está claro que cuanto más integrada y unida esté políticamente Europa (e incluyo a Rusia en mi deseo de que Europa hable de una sola voz), menos probabilidades habrá de que tales aberraciones vuelvan a reproducirse en el futuro. Suficientes dificultades hay ya a escala local como para tener que preocuparse por cuestiones geoestratégicas...

De las numerosas incertidumbres que rodean aún este proyecto, quisiera yo resaltar dos temas de los que no se ha hablado mucho y que van de la mano: el cambio climático y sus efectos y la llegada de especies exóticas. Leyendo la descripción del proyecto tal como la expone Francis Hallé en su manifiesto, da la sensación de que el equipo encabezado por el botánico francés aún piensa que la especies actuales son lo suficientemente resilientes, gracias a la multitud de genomas que porta cada árbol, para dar cuenta del cambio climático. Sin embargo, me temo que ese optimismo no cuadra demasiado con las previsiones de los climatólogos, que nos dicen que la subida de las temperaturas podría ser casi tan importante como la que nos sacó de la última glaciación. Ante cambios tan drásticos en el pasado, las especies arbóreas no se adpataron, sino que migraron hasta encontrar lugares mejor adaptados.

A la ¡zquierda: escenarios de evolución de la temperatura media globan dependiendo del nivel de consumo de hidrocarburos que tendremos. A la derecha evolución de la temperatura media global desde la última glaciación.

En cuanto a las especies exóticas, defendiendo este proyecto una estricta no intervención del hombre en el espacio considerado, no deberían éstas ser objeto de ningua campaña de erradicación previa. Eso sugiere, en todo caso, la descripción de la sucesión de especies que imagina Francis Hallé a largo plazo hasta alcanzar el bosque primario su plena madurez a partir de un suelo "desnudo":

1) vegetación herbácea seguida de pequeñas plantas leñosas como zarzas, saúcos y árboles mariposa (Buddleja)

2) árboles pioneros -pinos, abedules, álamos, falsas acacias y ailantos- que formarán un primer bosque secundario.

3) árboles post-pioneros, fresno, arce y olmo, que tardarán en crecer y formar un segundo bosque secundario

4) llegada de los árboles del bosque primario, tejo, haya y roble, que crecerán hasta alcanzar su tamaño máximo, cerrando la canopea.

Especies como la falsa acacia y el ailanto desempeñan en este planteamiento su papel como especies colonizadoras. El factor tiempo, completamente ignorado en todos los estudios sobre especies invasoras, se tiene por fin en cuenta gracias a que el proyecto se concibe a largo plazo. Efectivamente, la falsa acacia y el ailanto pueden "proliferar" en un momento dado, pero esto es sólo temporal y estos árboles acabarán dando paso a especies más exigentes una vez que hayan cumplido su función.

Si los pronósticos más pesimistas se llegan a cumplir y que finalmente las temperaturas suben lo suficiente para que un clima subtropical húmedo prevalezca en buena parte de Europa central, tengo mis dudas de que se pueda aplicar de forma tan estricta el principio de no intervención, al tener probablemente que recurrir muchos países europeos a la migración asistida para que poco a poco vayan instalándose en nuestros bosques especies mejor adaptadas al clima que será el de finales de este siglo (tipo "Cfa" de la clasificación climática de Köppen).

¿Es pues una utopía este proyecto? Lo es, creo yo, en cuanto a la dificultad de que en 8 siglos nadie tenga la tentación de "rentabilizar" los esfuerzos de la naturaleza. Pero marca definitivamente un antes y un después al despertar el entusiasmo de mucha gente. Así que ojalá sea posible llevarlo a cabo, aunque me parece a mí que la frontera franco alemana tiene todas las de llevarse el gato al agua. Eso sí, nadie ha prohibido copiar el ejemplo y yo sigo empeñado en crear algún día un pequeño bosque pliocénico, a una escala mucho más reducida, eso sí, con la intención de despertar el interés por esas especie que yo califico de "paleoautóctonas" y que algún día necesitaremos. El futuro dirá...